ホーム > 水沢病院附属四日市診療所

院長あいさつ

水沢病院附属四日市診療所は、近鉄四日市駅より徒歩約6分、鵜の森公園のすぐ南にある精神科クリニックです。当院は保険適用、自立支援医療制度の指定医療機関です。

医学の進歩に学び、皆さまお一人お一人と向き合うことを大切にしています。他の医療機関、福祉、行政、またコメディカルの方々とも力を合わせて治療に取り組んでいます。こころの健康に不安を感じておられる方はぜひご相談ください。

当院は予約制となっております。診療をご希望の方は、お電話(TEL:059-355-3837)にてご予約ください。

院長中川 雅紀

精神保健指定医 精神神経学会専門医・指導医

日本精神神経学会 東海精神神経学会

1993年三重大学医学部卒業

1998年菊陽病院

2001年三重大学大学院医学研究科 博士課程

2005年三重大学医学部 精神神経科 医員

2007年三重大学医学部 精神神経科 助教

2010年三重大学医学部附属病院 精神神経科

病棟医長

2013年鈴鹿さくら病院

2015年水沢病院附属四日市診療所

2021年四日市市認知症初期集中支援チーム

嘱託医

診療所概要

| 名称 | 医療法人安仁会 水沢病院附属四日市診療所 |

|---|---|

| 管理者(院長) | 中川 雅紀 |

| 診療科目 | 精神科・内科 |

| 指定医療機関 | 保険医療機関 指定自立支援医療機関 生活保護法指定医療機関 |

| 所在地 | 〒510-0072 三重県四日市市九の城町15-10 |

| 連絡先 | TEL:059-355-3837 |

予約制です

予約制です

初診の方、急患の方はお電話でご相談ください。

初診の方へ

初診の方へ

次の物をご持参のうえ来院ください。

マイナンバーカード 又は 各種保険証各種医療証(お持ちの方)紹介状(お持ちの方)

事前に問診票の記載をお願いしています。予約時間の15分前にはご来院ください。

再診の方へ

再診の方へ

次の物をご持参のうえ来院ください。

マイナンバーカード 又は 各種保険証(月に一度確認をさせていただいています。ご提示をお願いします。)

診察券各種医療証(お持ちの方)

その他

その他

水沢病院への入院も可能です。

精神科訪問看護(希望される方は、医師、訪問看護師にご相談ください)

ご案内資料

診療時間及び

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 受付 時間 |

8:30~ 11:00 |

○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |

| 診療 時間 |

9:00~ 11:30 |

||||||

| 受付 時間 |

13:00~ 16:00 |

○ | ○ | ○ | △ | - | - |

| 診療 時間 |

13:30~ 16:30 |

△:【受付】13:00~14:00【診察】13:30~14:30

休診日:金曜日・日曜日・祝日・土曜日午後

※第3水曜日・第2木曜日 午後休診

(台風などの自然災害により臨時休診となる場合があります。)

初めて受診

される方へ

こんなことで受診していいのかな?と心配する必要はありません。

このような症状でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

- よく眠れない(寝つきが悪い、途中で起きてしまう、朝早く目が覚める、眠りが浅いなど)

- 通勤・通学ができない、休みがちである

- 気持ちが落ち込んでやる気がしない

- 物事に集中できない、ミスが増えた

- イライラして怒りっぽい

- 人前に出ると緊張して、赤面したり声が震える

- バスや電車、人混みなど特定の場所で緊張感・不安感が強い

- 人間関係でひどく悩んでいる

- 戸締りや手洗いを何度も繰り返してしまい、生活に支障をきたす

- 動悸や息苦しさ、めまい、恐怖感が突然出現する

- 周囲の視線や話し声が気になる、見張られている感じがする

- 他人の声が聞こえる

- 他人には見えないものが見える

- 物忘れが増えた、性格が変わった

- 体調が悪いのに病院で検査をしても異常がない

- テンションが高くしゃべり続けたり、買い物やギャンブルで浪費する

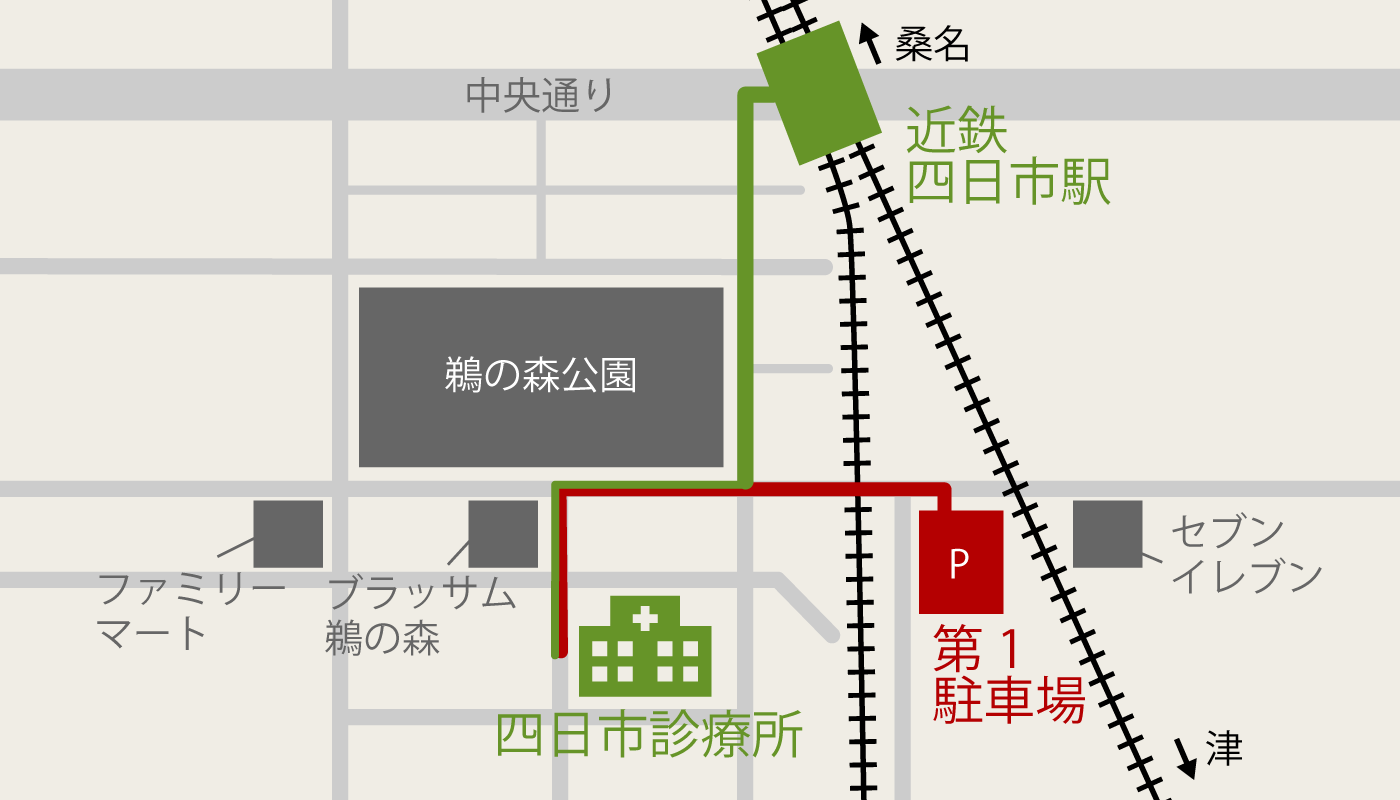

アクセス

〒510-0072 三重県四日市市九の城町15-10

TEL:059-355-3837059-355-3837

近鉄四日市駅南口から徒歩約6分

あすなろう四日市駅出口から徒歩約6分

第1駐車場から徒歩約3分

こころの

病気について

抗うつ薬での治療と休養が重要であり、改善後の復職などについても配慮を要します。

情動安定化薬を第一選択として使いますが、場合により本人と周囲の不利益を避けるため入院治療を行うことがあります。

周辺症状(せん妄、抑うつ、妄想、興奮、徘徊、不眠など)が出現した場合は、精神科での治療が必要となるかもしれません。

よくあるご質問

保険診療をご希望されない場合、自費診療も可能です。

生活保護を受けられている方は、より良いサポートを考えていきたいので、初診時は保護課担当の方と一緒にお越しください。

(自費診療となります)ご本人の了承を得た上でご来院ください。

今まで作成した診断書類の写しを添付していただきますと、今後の書類作成がスムーズに行えますので、こちらもできるだけお持ちください。

詳しくは受付にお問い合わせください。

- ①医師の診察を受けた後、診断書をもらい職場へ提出(会社に休職制度について確認しておきましょう)

- ②定期的に通院しながらゆっくり休む

- ③症状が落ち着いてきたら、医師と相談して復帰の準備を行う(リワークプログラムへの紹介も可能です)

- ④医師に復職の診断書をもらい職場に提出する(会社と復職について相談決定しましょう 産業医との面談が必要な場合もあります)

- ⑤復職(再燃再発のリスクがあるので、通院は継続しましょう)